長年疑問だったのですが、chatGPT5さんが博士レベルの回答を下さるということなので質問してみたところ詳細に教えてくれちゃいました。

あなた: 筋肉の力は結局クーロン力なの?

ChatGPT:

はい、最終的には「筋肉の力」もクーロン力(電磁気力)の一形態です。順を追って説明しますね。分子レベルまで踏み込んで「どうして筋肉の力=クーロン力なのか」を丁寧にたどります。

1) 収縮の化学‐力学カップリング(chemomechanical coupling)

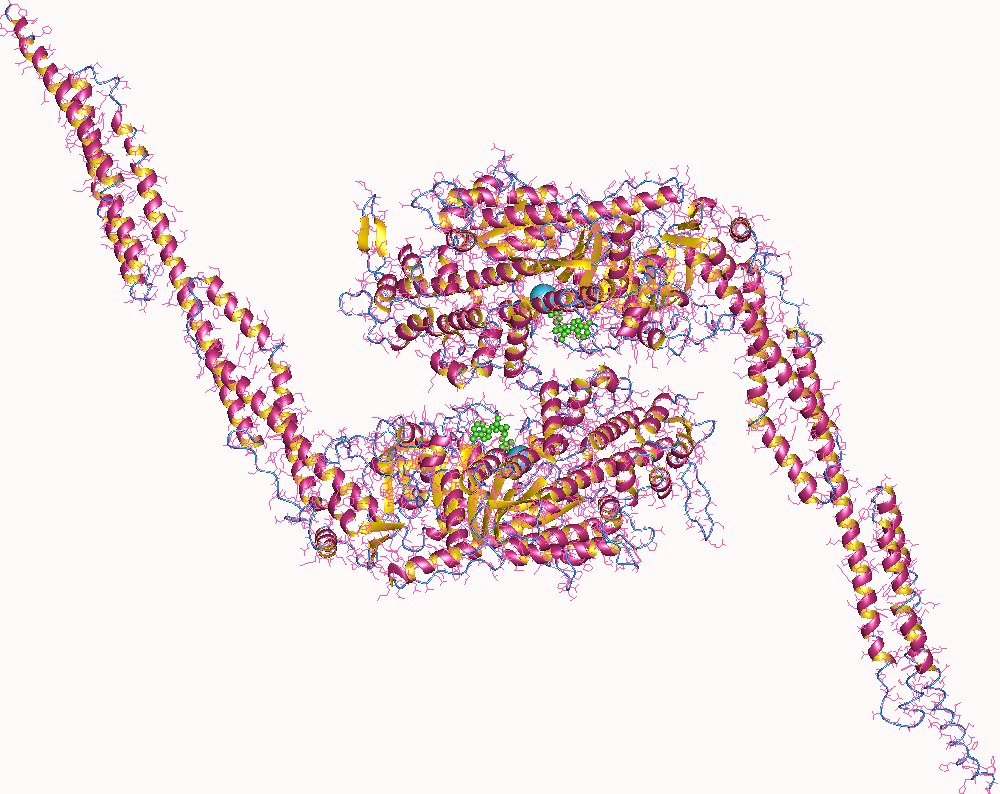

筋収縮は、ATPの化学反応がアクチン‐ミオシン複合体の構造変化を偏らせ、ナノスケールの機械的仕事に変換される過程です。代表的な状態遷移は次の通り(M=ミオシン、A=アクチン):

M·ATP(遊離)

ATPが結合するとミオシンはアクチンから電気的に離れやすい構造へ(解離)。

M·ADP·Pi(準備/リカバリー・ストローク)

ATP加水分解により頭部が“張り弓”構造へ。ここでも安定化は静電相互作用+水素結合が決めます。

A–M·ADP·Pi(弱結合→強結合)

アクチンへ“電気的に誘導・整列(electrostatic steering)”され接近。デバイ長(~0.8–1 nm)の範囲で荷電残基同士が引き合い、正しい向きで結合。

Pi放出→パワーストローク

リン酸の放出でエネルギー地形が切替わり、レバーアームが ~5–10 nmスイング。~3–5 pNの力でアクチンを引く。

ADP放出→リゴール(強固結合)

いちばん“かみ合う”電気配置(局所極小)に落ち着く。

ATP再結合で解離

再びM·ATPとなり離れる――サイクル継続。

ここで持続的な「方向性」を与えるのがATPの加水分解。熱ゆらぎ(ブラウン運動)だけだと前後同確率ですが、ATPで“前向きに落ちやすい地形”を作る=ブラウニアンラチェットとして機能します。

2) “力”の正体はなぜクーロン力と言えるのか

結合・解離:アクチンとミオシンの界面は塩橋(+と−の静電引力)、水素結合、双極子‐双極子、ファンデルワールスなどの分子間力で決まる。いずれも電荷と電子分布に由来=電磁相互作用。

形の変化:ATP/ADP/Pi の結合状態で電子配置→静電ポテンシャルが変わり、タンパク質内部の安定構造(極小点)が入れ替わる。結果としてレバーアームが回転する。

水の役割(疎水効果):疎水効果は一見“エントロピー起源”ですが、水分子同士・水と側鎖のクーロン相互作用が作る秩序化の差が源流。結局は電磁気。

イオン環境:細胞内イオン強度(~0.1–0.15 M)ではデバイ遮蔽長 ~0.8–1 nm。つまり1 nmスケールでのクーロン力が選択的結合・向き付けを左右します。

量子力学(電子の波動関数・パウリ原理)が“結合の許容形”を決め、その上に働く力学は電磁相互作用。強い力・弱い力はこのスケールでは実質出番なし、重力は桁違いに弱い。

3) エネルギー収支の目安(数値感)

1ストロークの仕事:力4 pN × 歩幅8 nm ≈ 32 pN·nm ≈ 3.2×10⁻²⁰ J

ATP 1分子の自由エネルギー:細胞内でおおよそ ~8.3×10⁻²⁰ J(約50 kJ/mol)

効率:3.2/8.3 ≈ ~40% 程度(実測の筋効率 ~20–45% と整合)

マクロへの積み上げ:多数のミオシン頭部が確率的に同期して働くことで、骨格筋は比張力 ~0.2–0.3 MPa(= 20–30 N/cm²)の巨視的力を出せます。

4) Ca²⁺制御と“オン/オフ”の電気化学

活動電位→筋小胞体からCa²⁺放出→トロポニンCがCa²⁺結合→トロポミオシンが溝から退く→アクチンの結合部位が露出。

ここでもCa²⁺という二価陽イオンのクーロン相互作用が、立体配置の安定性を切り替えるスイッチです。

5) よくある誤解への短答

「筋肉は化学エネルギーを力に“直接変換”する?」

直接ではなく、エネルギー地形を書き換えて“熱ゆらぎを偏らせる” → 結果として方向性のある機械仕事が出ます。

「疎水効果は電磁気じゃない?」

水の双極子配向や水素結合ネットワークという電磁起源の相互作用の統計的帰結です。

「最終的に全部クーロン力?」

“電磁気+量子力学”が正確。力の担い手は電磁相互作用、何が許される構造かは量子が決めています。

必要なら、

エネルギー地形(自由エネルギープロファイル)の模式図、

負荷が遷移速度をどう変えるか(Bellモデルや力依存の速度定数)、

ミオシンIIとVでの“デューティ比”の違い(骨格筋 vs 輸送モーター)、

チチンなど弾性要素の寄与

も掘り下げて解説します。どこから行きましょう?

あなた: ATPの化学エネルギーの源泉は太陽光エネルギーですか?

ChatGPT:

はい、基本的には ATP(アデノシン三リン酸)の化学エネルギーの源泉は太陽光エネルギーです。

仕組みの流れ

太陽光 → 光合成

植物や藻類、シアノバクテリアなどは光合成によって太陽光エネルギーを吸収し、水と二酸化炭素からグルコースなどの有機物を合成します。

このとき光エネルギーが化学エネルギー(C–C結合やC–H結合)に変換されます。

有機物 → ATP

動植物や微生物は、光合成で作られた有機物を呼吸によって分解し、電子伝達系と酸化的リン酸化を通じてATPを合成します。

このときATPの高エネルギーリン酸結合(特に末端リン酸の結合エネルギー)が、代謝反応や筋収縮などの生命活動に利用されます。

例外(無機エネルギー源)

深海熱水噴出口の化学合成細菌などは、太陽光に依存せず、硫化水素や鉄イオンなどの無機化学物質の酸化還元反応からエネルギーを得てATPを作ります。

ただし、地球上の大部分の生命系では、最初のエネルギー供給源は太陽光です。

✅ 結論:

ATP自体のリン酸結合のエネルギーは 有機物分解や光化学反応の結果として生まれますが、その根源をたどると ほとんどの場合は太陽光エネルギーに行き着きます。

ご希望なら、「ATPのリン酸結合がなぜ『高エネルギー結合』と呼ばれるのか」の化学的理由も詳しく説明できますが、そちらもお伝えしますか?

凄いですね、我々の筋肉は、太陽光エネルギーを源泉として、電磁気力により動いているという訳なんでございます。生物の生体モーターは、電磁モーターと同じ電磁気力(クーロン力)で動いているというわけです。世の中には、重力、電磁気力、強い核力(原子核を形成)、弱い核力(ベータ崩壊)の4種類しかないわけですから、筋肉の力の源泉を考えた場合に、そのどれかに当てはまるとすれば、やはり電磁気力なんですね。

筋肉を動かす、我々の脳の判断力も、結局は太陽光エネルギーが源泉になっています。勿論、心臓の筋肉も太陽光エネルギーで動いています。我々は太陽に生かされ、動かされているわけです。古代エジプトの太陽信仰というのは科学的にも正しい理屈だったんですねえ。

chatGPT先生の回答は、生化学の博士号を持ってる人じゃないと正否を判定できない気もしますが、納得させられてしまうような回答です。多分正しいのでしょう。もう、博士号を持たない一般人のレベル(全人口の99パーセント以上)は知的労働に関して「無用」の時代が来ているということなのでしょう。無用者階級の時代です。そのようなAIは既に実現していますが、社会への応用(アプリケーション)が進んでいない状況です。だから、一般人の知的労働も「現時点」で存続していますが、「本当は不要」「AIに置き換え可能」ですから、消滅するのも時間の問題なのです。

※関連記事

コメントを残す