人類誕生以来、宇宙観はずっと変わりませんでしたが、つい数百年前から、ルネッサンスから科学革命以降に、恐るべきスピードで進化してきました。宇宙観の進化は、人類の進化とシンクロしています。

より深くより楽しく宇宙のしくみ、東京大学数物連携宇宙研究機構IPMU監修

- 世界中の古代文明では地球平面説がとられていた。水平線までの距離が視線の高さによって変わる経験則があり(例えば人の身長では水平線まで4kmだが、4倍の高さに登れば8kmになる、登れば登るほど遠くが見える)、紀元前6世紀、古代ギリシャのピタゴラス学派は地球球体説を提唱したが、実際に球体であることを立証したのは、16世紀のマゼランによる世界1周航海であった。

- 人類は天然ガラスである黒曜石を石器に利用し、紀元前7世紀ころから天然水晶を研磨して拡大レンズとして使い始めた(アッシリアの水晶レンズ)。紀元前3千年頃よりメソポタミアではアルカリ石灰ガラス(オリエントガラス)の製造も始まった。

- 1291年、ヴェネチア共和国がガラス職人全員をムラーノ島に強制移住させてヴェネチア透明ガラス製造技術の漏洩を防止した。

- 16世紀まで、カトリック教会が主張する天動説を人々は堅く信じていた。聖書には神が太陽を動かしているとの記述があったからである。マタイによる福音書/ 05章 43-45節「あなたがたは『隣人を愛し、敵を憎め』と命じられている。しかし、わたしは言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなたがたの天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。」

- 16世紀、火星などの逆行を根拠にコペルニクスが地動説を唱えた。17世紀には、望遠鏡を用いて、木星の衛星、金星の満ち欠け、太陽黒点観測によりガリレオが地動説を唱えた。活版印刷により口語聖書が印刷され、宗教改革が進展し、神学から自然哲学=自然科学を分離させる科学革命の運動が始まった。人々は聖書の説明に納得しなくなった。学士院アカデミーが各地に設立され、論文雑誌も創刊された。

- 16世紀末頃から眼鏡職人の間で望遠鏡の原型が試作され、1608年、ミッテルブルフの眼鏡職人ハンス・リッペルハイが「kijker」と命名した2枚のレンズ組み合わせた望遠鏡について1608年10月2日、オランダ総督に特許申請した。10月14日にはアドリアンスゾーン・メチウスも特許申請を行なった。軍事機密であったので特許はどちらにもおりなかったが、噂を聞いて、1609年にはガリレオ・ガリレイも望遠鏡を製作し、木星の衛星、月面クレーター、太陽の黒点などを発見した。肉眼天文学から望遠鏡天文学にアップグレードされた。

- 1616年、ガリレオ・ガリレイが緯度の測定に木星の衛星の食の回数を用いる方法をスペイン国王に提案した。

- 1676年、ジョヴァンニ・カッシーニは木星の衛星イオの食(掩蔽)の観測により、光の速度が有限であるという提案を行った。「この2番目が等しくないのは光が衛星から到達するまでに時間がかかるためだと思われます。光は地球の軌道の半径に等しい距離を移動するのに約10-11分かかるようである。」弟子のオーレ・レーマーは観測データを更新した。クリスティアーン・ホイヘンスはレーマーのデータを用いて、光が1秒で地球の直径の16+2⁄3倍の距離を移動したと推定した。これは約212,000 km/sである。

- 1687年、アイザック・ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』が発表され万有引力が定式化された。

- 1784年、イギリスの牧師であり天文学者であったジョン・ミッチェルはロンドン王立協会の哲学紀要にブラックホールの可能性を論じる論文を発表した。「もし太陽と同じ密度を持ち、大きさが500倍もあるような星があったとしたら、脱出速度が光の速度を上回るために光を出さない星になり、このような天体を観測しても何の情報も得られないだろう」ニュートン力学でもブラックホールの予言は可能でした。

- 1838年、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセルは年周視差の初観測に成功した。はくちょう座61番星の年周視差が0.314秒であることを確認し、地球からの距離11光年が判明した。人類は、三角測量による恒星までの測距手段(300光年程度まで)を獲得した。また、地動説の証拠が確定した。

- 1905年、アインシュタインの特殊相対論、1915年の一般相対論で、時空の歪みを人類が認識した。1919年5月29日の日食でアーサー・エディントンらがアフリカ西方沖のプリンシペ島で、重力レンズ効果により光が曲がることを観測して相対論の正しさを証明した。1921年アインシュタインはノーベル物理学賞を受賞した。

- 1908年、ヘンリエッタ・スワン・リービットは、大小マゼラン雲にある数千個の変光星の調査から「明るい変光星ほど長い変光周期をもつという事実は注目に値する」と論文発表した。セファイド変光星による測距法(6000光年程度まで)の起源であった。変光のメカニズムは光を通しにくいヘリウム電離層(プラズマ)の膨張と収縮であるとされている。

- 1912年、アメリカのベスト・スライファーはアンドロメダ星雲の赤方偏移を報告した。ハッブルの宇宙膨張報告の起源となります。スライファーは渦巻銀河の部分ごとの赤方偏移の違いから銀河の回転速度を計測する手法を確立し、後日ブラックホール質量やダークマター質量の算定法に繋がります。

- 1920年、イギリスのアーサー・エディントンは陽子と陽子が合体するpp反応が恒星が光るエネルギー源であることを初めて論文主張した。

- 1922年、アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルは、アンドロメダ銀河の変光星を調べることにより地球からアンドロメダ銀河の距離を測ることに成功し、これが天の川銀河の差し渡しの距離より大きいことを示した。天の川銀河は宇宙の中心にある唯一無二の存在ではなく、無数の銀河の一つに過ぎないことが分かった。これは天動説から地動説への転換にも等しい大転換だった。

- 1922年、ロシアのアレクサンドル・フリードマンが一般相対論の方程式を解いて宇宙の膨張を主張した(フリードマン・ルメートル・ロバートソン・ウォーカー計量)。1927年、フランスのジョルジュ・ルメートルも宇宙の膨張を提案。一般相対論によれば宇宙は収縮または膨張せざるを得ないが、観測される宇宙の状態を見れば膨張しているのではないかと議論された。

- 1929年、エドウィン・ハッブルが、星の光のスペクトル分析をして、光のドップラー効果(赤方偏移)により星が遠ざかる速度を計算し、地球からの距離と遠ざかる速度が比例していることを発見し宇宙の膨張を定式化したハッブルの法則(ハッブル・ルーメトルの法則)を発表した。

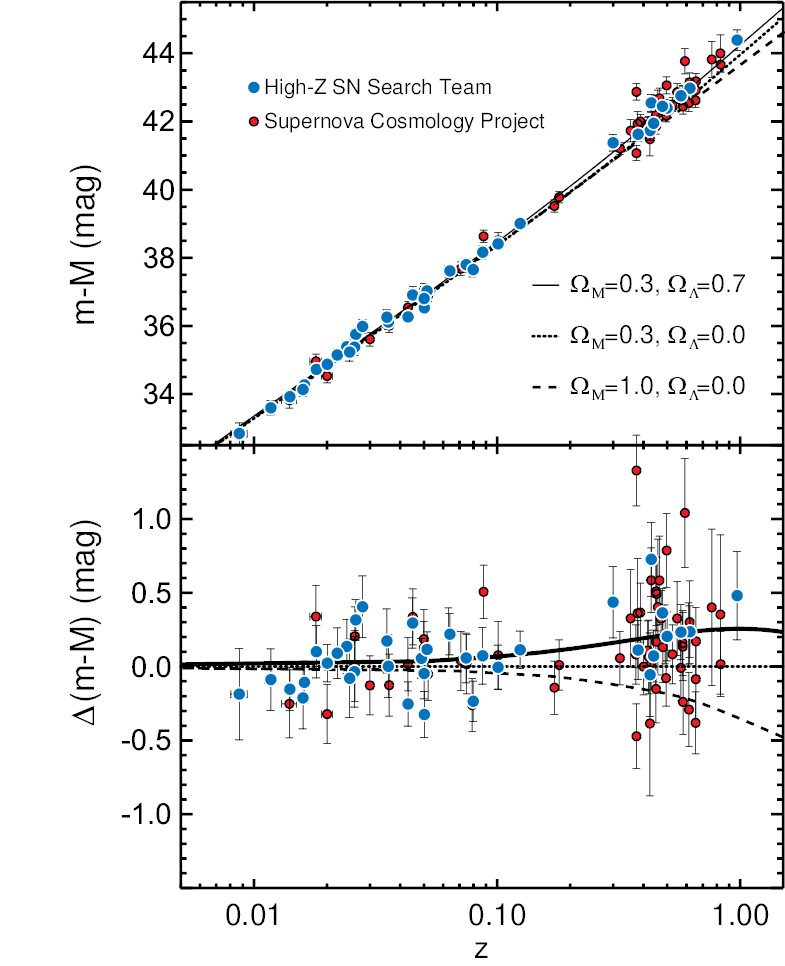

- 1931年、インド出身のスブラマニアン・チャンドラセカールは、白色矮星が電子の縮退圧で支えられる最大質量(太陽質量の1.26倍、後日1.46倍と訂正)を計算した。水素の核融合を終えた白色矮星が連星系の伴星のガスなどを徐々に取り込んで質量を増加させチャンドラセカール限界を超えると原子核を支えきれなくなり爆縮し(位置エネルギーの解放)、温度が急上昇し、中心部で炭素の核融合が暴走して超新星爆発(Ia型超新星爆発)を起こすが、この時のエネルギーは均一なので絶対等級が事前に分かっていることになり、観測できる明るさと比較することにより正確な距離が分かることになる。人類は標準光源を獲得し、宇宙を測る正確な定規を獲得した。宇宙の距離梯子の伸長。

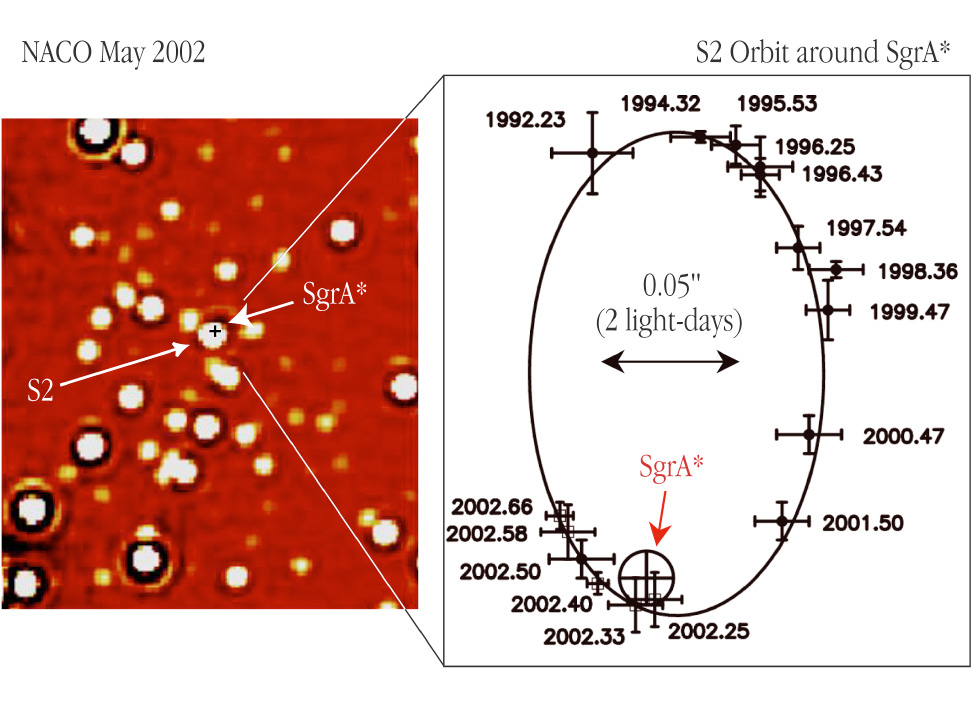

- 1932年、レーダー研究者カール・ジャンスキーは、ノイズを調べていて偶然に宇宙からの電波を発見し、その方角を特定し、我々の銀河、天の川銀河の中心部に電波源があることを報告し、電波天文学を開拓した。この電波源のスペクトルは恒星とは異なっており、また周期的に変光するものがあり、恒星の核融合とは別の物理現象であることが示唆され、後に、準星(恒星じゃないから準星)、クエーサー、超大質量ブラックホールであることが判明し、いて座A*(SgrA*)と呼ばれることになった。後日、クエーサーから発せられる電波は、ブラックホールに引き寄せられる水素プラズマ(降着円盤)の位置エネルギーが起源であると判明した(いわゆる重力発電)。

- 1933年、フリッツ・ツビッキーは、系全体の運動エネルギーは系全体のポテンシャル(位置)エネルギーの半分になるというビリアル定理を用いて、かみのけ座銀河団の力学質量を計算した。速いということは重いということです。かみのけ座銀河団の8個の銀河の運動速度(赤方偏移と青方偏移のズレ)と、その銀河団が重力的に束縛(一体となって存在)されていることから算出される力学質量が、明るさから推定される光度質量の400倍になっていることを指摘した。この質量の差(ミッシングマス、欠損質量)を、暗黒物質と仮定した。

- 1934年、フリッツ・ツビッキーとワルター・バーデは、太陽質量の8倍以上の恒星で、水素が尽きる前に起きる、中性子星を生み出す超新星爆発(II型超新星爆発)を提言した。これは、中心核の鉄原子(核融合は吸熱反応)がガンマ線光子を吸収して光分解して中心核の圧力が急低下することによる、位置エネルギー解放型の爆発と考えられている。ピンポン玉を落とすと地面にぶつかって跳ね返るのと同じ。太陽質量30倍以上の恒星が燃料を使い果たして重力崩壊して超新星爆発するときは中性子星よりも高密度なブラックホールができると言われている。なお、超新星爆発を経由せずに直接ブラックホールが形成される場合もあることが示唆されている(Failed supernova)。

- 1939年、ハンス・ベーテの論文で、熱核融合が恒星のエネルギー源であることを提唱された。人類は太陽や夜空の恒星すべてについて発光原理を理解した。

- 1946年、ケンブリッジ大学のマーティン・ライルらが、複数の電波望遠鏡(アンテナ)を干渉計として利用して開口合成する手法を開発した。2019年にブラックホールいて座Aスターを撮影したVLBIの起源である。

- 1948年、ロシア出身のジョージ・ガモフが高温の一点から宇宙が膨張した宇宙モデル(ビッグバンモデル)を提示した。高温の痕跡が観測されることも予言した。

- 1953年、ジェラール・ド・ヴォクルールは、おとめ座の周りに銀河が多いことを、局所超銀河Local Supergalaxyと呼んだ。これは、のちにおとめ座超銀河団Virgo Superclusterと呼ばれることになった。我々の天の川銀河もその一員である。なお、ハーロー・シャプレーは1959年にメタ銀河という用語を提案した。

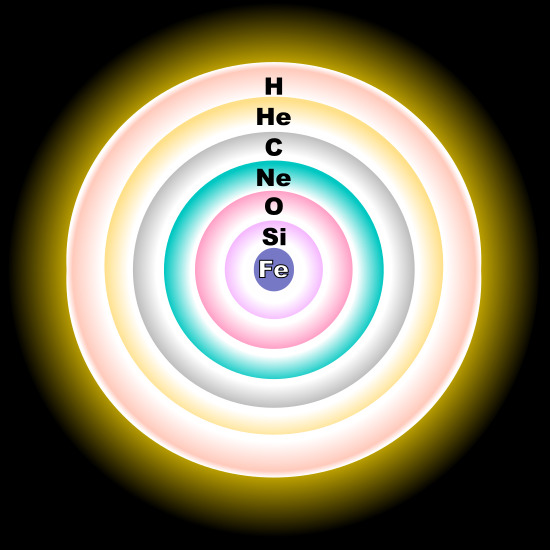

- 1954年、フレッドホイルが超新星元素合成を提唱した。鉄より重い(質量数の大きい)元素の核融合は吸熱反応であり、恒星内部の核融合では合成されず、核融合が終わり核融合エネルギーと重力のつり合いが破れた時の爆縮によって合成される。我々の身体にも含まれている必須ミネラルである銅や亜鉛などの微量元素は全て超新星爆発の残骸であることが分かった。将来、太陽が誕生した46億年前の少し前の超新星爆発の背景放射が観測される時が来るかもしれません。

- 1957年、B2FH論文で、ビッグバンで水素とヘリウムがつくられ、それ以外の元素は恒星内部の核融合や超新星爆発でつくられるとする元素合成が提唱され、宇宙全体の元素構成比が説明された。これは人類史上最も重要な論文のひとつである。

- 1962年、イタリアのブルーノ・ロッシとリカルド・ジャコーニが打ち上げた小型ロケットでX線観測を行い、さそり座X-1を発見した。X線天文学の幕開けであった。

- 1962年、オーストラリアの電波天文台のシリル・ハザードらは月による遮蔽を利用してケンブリッジ大学電波源第3カタログ273番目の天体3C273の正確な位置を特定し、アメリカのパロマー天文台のマーチン・シュミットは光学撮影をして翌年報告した。12.8等星の天体だったが、脇に細長いジェットのようなものが写っていた。シュミットは、このスペクトルが水素プラズマガスの赤方偏移によるものだと結論した。当時 quasi-stellar radio sources 星の様に見える電波源と呼ばれたが、翌年のテキサスシンポジウムでquasar と短縮して呼ぶ名前が提案され、使われるようになった。クエーサーの赤方偏移を調べることで初期宇宙の構造が分かるため、クエーサー探索レースが始まった。1964年には、クエーサーのエネルギー源がブラックホールであるというアイデアが提案された。

- 1964年、ベル研究所のペンジアスとウィルソンは、電波望遠鏡1年間の観測を経て、全方向から3.5Kの宇宙マイクロ波背景放射が来ていることを発見した。全方向が過去に同一場所にあったことを示し、ビッグバンの宇宙観が確立した。

- 1969年、ヴェラ・ルービンとケント・フォードは銀河の回転速度から求められる銀河の質量と観測された恒星の質量の差から、大量の暗黒物質(重力の発生源)の存在を報告した。銀河の暗い外周部には恒星が少なく質量が軽いと考えられたので、太陽系内の惑星と同じように、外周部の回転速度は低いはずだったが、観測してみると外周部の回転速度は内周部と変わらなかった。これは外周部に光を出さない莫大な質量が存在していることを意味した。通常の物質であれば、莫大な質量があれば重力で凝集し核融合が始まり恒星の発光が始まるはずである。人類は、自分たちが知っている質量を超える「未知の物質」「未知の重力源」「暗黒物質」が存在することを認識した。自分達が知っている物質は、宇宙全物質の「半分以下」に過ぎないことを知った。

- 1969年、アポロ11号が月面に設置した反射鏡を用いて、月レーザー測距実験が開始された。月は毎年3.8センチずつ地球から離れていることが判明した。

- 1978年、イリノイ大学のトンプソンらがコマ/A1367銀河団周辺に何もない空間があることを報告した。1981年には、ハーバード大学のキルシュナーらがうしかい座の方向に直径4億光年の巨大ボイドがあることを報告した。

- 1981年、佐藤勝彦やアラン・グースが独立に、初期宇宙の指数関数的膨張(インフレーション宇宙論)を提案した。宇宙誕生から38万年しか経過していない宇宙の晴れ上がり時の宇宙の大きさが直径約8100万光年もあるのに宇宙の温度が均一であること(宇宙の地平線問題)を説明した。(※管理人注:これはまあ、説明というよりはこうなっていたはずというトートロジー(言い換え)みたいな話とも言えます。)

- 1987年、ハワイ大学のブレント・ダリーは、幅1.5億光年、長さ10億光年の超銀河複合体であるうお座・くじら座超銀河団Complex(Pisces-Cetus Supercluster Complex)を発見した。我々の天の川銀河も含まれている。この複合体は約60個の銀河団から構成され、合計の質量は太陽質量の10^18倍になると推定される。

- 1987年2月、カミオカンデで15万光年離れた大マゼラン雲の超新星SN 1987Aから飛来した電子ニュートリノが初観測された。ニュートリノ天文学の幕開けであった。

- 1989年、NASAが宇宙背景放射探査機(Cosmic Background Explorer, COBE)を打ち上げた。宇宙背景放射の強さに10万分の1の揺らぎ(黒体放射温度ゆらぎ、初期宇宙構造)が見つかった。

- 1998年、ソール・パールマッター(Supernova Cosmology Project)ら、ブライアン・シュミット、アダム・リース(High-Z Supernova Search Team)らは超新星爆発のスペクトル解析により宇宙の膨張速度が加速していることを報告し、斥力=反発力=膨張力の源となるダークエネルギーの存在が証明された。宇宙は、爆弾が破裂するような減速膨張ではなく、加速膨張していることが判明した。宇宙では物質がもたらす引力よりも、膨張する斥力エネルギーの方が優勢であることが判明した。人類は、自分達が知っている物質と知らない重力源(暗黒物質)を超える、膨大な斥力エネルギー(ダークエネルギー)が存在していることを認識した。

(この図で、ΩMは質量、ΩΛは斥力。ΩM+ΩΛ=1の時平坦な宇宙となる。)

- 2001年6月30日に米国NASAによって打ち上げられた、ウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe: WMAP)が宇宙背景放射(温度ゆらぎ)を精密測定し宇宙の組成を詳細に分析した結果が2003年2月11日に発表された。宇宙に通常の原子は4%しか存在せず、23%の暗黒物質(ダークマター)と、73%の暗黒エネルギー(ダークエネルギー)の存在が観測された。

- 2002年5月、南ヨーロッパ天文台(ESO,European Southern Observatory)により、天の川銀河中心に所在するSgrA*の周りを公転する恒星S2の軌道から、SgrA*は太陽質量の430万倍の超大質量ブラックホールであることが判明した。我々は、太陽系ごと、このSgrA*の周りを公転していることになる。SgrA*は地球から27000光年で、太陽系全体がSgrA*を公転している周期は約2億年とされている。

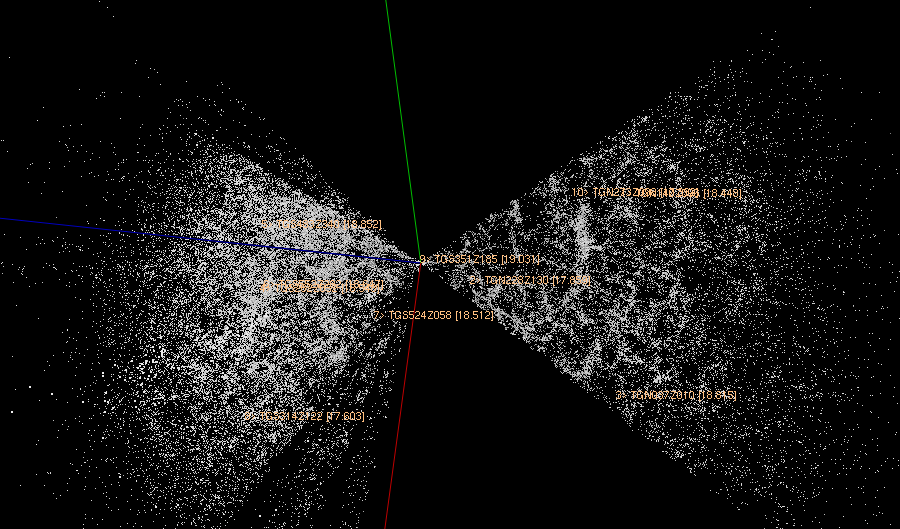

- 2003年6月、アングロ・オーストラリアン天文台による2dF銀河赤方偏移サーベイ(2dF Galaxy Redshift Survey)のデータが公表され、20億年前には構造物がほとんど存在しなかったが、15億年前からダークマターなど重力の不安定性(偏在)に基づき急速に構造物が生成されたことが分かった。

2dFグループによる大規模構造図。20億年前の両脇から中心部に向かって時間が進行し構造物が増えていく様子が分かる。

- 2003年8月、ロバート・コールドウェルは、宇宙の加速膨張により、全ての星や銀河から原子や素粒子、さらには時空そのものに至るまで、粒子間の距離が無限となるまで徐々に引き裂かれるとするビッグ・リップの宇宙モデルを提示した。

- 2004年2月、アダム・リースとマイケル・ターナーは、SCIENTIFIC AMERICAN誌に投稿した論文で、宇宙は当初減速膨張だったが、50億年前から加速膨張に転じたと報告した。100億年前に爆発したIa型超新星SN1997ffの分析で判明した。

- 2012年7月、CERNでヒッグス粒子観測発表(7月革命)。ヒッグス場が質量を生み出すメカニズム(質量機構、BEH機構)が立証され、ビッグバンの前は真空だったことが分かった。

- 2015年9月、重力波望遠鏡LIGO(米国)とVirgo(欧州)チームにより、重力波天体GW150914が発見され、2016年2月に論文発表された。ブラックホール連星の合体が観測された。これは、重力波天文学の幕開けであった。100年前にアインシュタインが一般相対論で提示した通り、宇宙空間はぐにゃぐにゃであり、重力波に満ちていることが確認された。2019年10月からは日本の重力波望遠鏡KAGRAもLIGO、Virgoとの共同観測を開始した。

- CMB温度ゆらぎの分析から、宇宙の各場所におけるインフレーションが異なる可能性が指摘され、物理定数が異なる別の宇宙が存在している可能性が指摘された。温度ゆらぎの境目が異世界への入り口かもしれないということです。それぞれのインフレーションがそれぞれの宇宙(ユニバース)を生み出し、多宇宙(マルチバース)を構成している可能性が提唱されている。あるいは、物理定数の異なる宇宙が巨大空間に併存していると考えれば巨大宇宙メガバースという世界観となる。

- 2022年4月、赤方偏移13.27倍の天体HD1が東京大学の播金優一らにより報告された。見かけ上の距離135億光年、実際の距離334億光年と推定されている。

- 2023年6月、オーストラリアなどの国際グループにより、2つのパルサーの周期の変動を分析すること(パルサータイミングアレイPTA)により波長数光年のナノヘルツ重力波が観測された。宇宙誕生時の原始背景重力波の観測が期待されている。ほかに、渦巻き状のBモード偏光も原始背景重力波の証拠であると期待されている。

Ia型超新星爆発は白色矮星が周辺のガスを取り込んでチャンドラセカール限界(電子の反発力と重力が釣り合う質量限界)に達した時に起きるので、宇宙の何処の場所で起きても爆発するときの質量が全て同じことになり、発生するエネルギー量も同じになり、絶対光度も等しくなるので、実際に観測された明るさとスペクトルを理論値と比較することにより地球からの距離と離れる速度を精密に測定することができるというわけです。

このように見てくると、もう、最初の天動説から地動説への転換なんて可愛いものに見えてくるから不思議です。観測手段も、肉眼から望遠鏡、電波望遠鏡、ニュートリノ観測装置(光電子増倍管)、重力波観測装置(レーザー干渉計)、ラグランジュ点に設置された宇宙望遠鏡へと進化してきました。シュバルツシルト解やチャンドラセカール限界など、相対論や量子論の成果が天文学を進化させましたし、コンピューターの進歩によって観測装置の性能も強化されました。それにつれて、宇宙観がどんどん塗り替えられ更新されてきました。しかもその更新速度がどんどん増加しているのです。ユニバース単一宇宙観からマルチバース多重宇宙観への転換は、天動説から地動説への転換に似たものです。世界観から、「多世界観」へのグレードアップが起きています。

虚数、多世界マルチバース

野村泰紀、マルチバース宇宙論入門

野村泰紀さんの宇宙論入門によれば、ヒュー・エヴェレットの量子力学多世界解釈は、超弦理論で予言された余剰次元にある別の宇宙(マルチバース)と「同じものじゃないか」と考察する議論が始まっているそうです。波動関数は宇宙全体に同時に波及していると解釈するのです。だから、量子テレポーテーションは、瞬間移動しているように見えるけれども、それは間違いで、最初から宇宙全体が同期しているというのです。そういえば、シュレーディンガー方程式には虚数が含まれていますが、これだって、現実世界では確かめることが出来ない数ですね。

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

この宇宙観の進化は、人類の進化と並行しています。人類の想像力が加速度的に世界観を拡大し続けているのです。おなじように人類の社会生活も変化しています。その変化の速度が毎日上昇しているのです。加速しています。宇宙観の変化を学び、人類の進化を体感して、社会生活の変化も予感する必要があります。宇宙論を学ぶことはシンギュラリティを学ぶことなのです。

※参考記事

宇宙革命

物理学者の人間原理

コメントを残す